Ia adalah stasiun kereta api kecil. Resminya, ia bahkan hanyalah sebuah halte dan bukannya stasiun. Disebut halte, sebuah kata serapan dari bahasa Belanda yang artinya pemberhentian, karena di situlah kereta api berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan bukannya tempat pemberangkatan maupun tujuan akhir. Ia berada di wilayah Secang, yang merupakan bagian dari Kabupaten Magelang. Secang sendiri adalah sebuah kecamatan yang dilintasi jalan raya Semarang-Yogyakarta. Kendaraan dari arah Yogyakarta maupun Jakarta akan melewatinya jika menggunakan jalur pantai utara Jawa melalui Parakan, Temanggung.

Berada di sekitar halte, orang akan bisa melihat Gunung Sindoro Sumbing dan Gunung Merapi. Sekira tigaratus meter dari halte ke utara terletak Terminal Bus Secang yang berseberangan dengan Pasar Secang. Di Pasar itulah isteri dan pula ibu mertuaku berbelanja beberapa kali dalam satu minggunya terutama di hari dengan pasaran Wage, sebuah nama hari dalam penanggalan Jawa. Jalur kereta api dari halte menuju utara ke arah Semarang telah berubah menjadi jalan kampung dengan rumah-rumah penduduk tak beraturan, besar kecil. Sedangkan jalur yang menuju selatan ke arah Magelang sudah tak lagi utuh, dengan banyaknya rumah dan toko yang didirikan di atasnya. Pada 2013 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendatangi lokasi itu setelah menerima pengaduan warga yang diminta PT Kereta Api Indonesia (K.A.I) meninggalkan lahan tersebut. Warga menolak karena merasa telah menghuni lahan sejak awal tahun delapanpuluhan. Dan jalan kampung itulah yang kadang kalanya aku lewati bersepeda motor mengantar atau menjemput anak perempuanku yang bersekolah di SD Negeri Secang 1, sekira dua tiga menit berjalan kaki dari halte itu. Jalan itu kulewati sekedar untuk mencari pemandangan lain dari jalan raya yang biasanya kami lalui, atau untuk menghindari kemacetan panjang yang terkadang terjadi di perempatan Secang. Di sebelah barat halte pula berdiri bangunan tua, semacam gudang penyimpanan halte dengan pintu-pintu kokoh kayu jati. Di situlah kiranya pada masanya, aneka barang yang dikirimkan dengan tujuan Secang disimpan untuk sementara waktu. Seingatku pula bangunan itu telah berubah fungsi menjadi rumah tinggal, dihuni oleh sebuah keluarga yang entah atas perkenan siapa bisa tinggal di sana. Sedangkan tak jauh pula dari halte, di tepi jalan raya, sebuah bangunan yang terlihat lebih tua dan tinggi dari bangunan di sekitarnya, terdiri dari beberapa rumah masih tegak berdiri. Menilik bentuknya yang sedemikian rupa sebagaimana sering kujumpai berdampingan dengan berbagai stasiun besar kecil di Jawa, aku meyakini bahwa dahulunya bangunan itu adalah rumah tinggal bagi kepala halte dan pula mungkin sebagai bagian dari kantor Halte Secang. Yang pastinya, kini ia dipakai sebagai kantor Notaris, dan sebuah bengkel sepedamotor menutupi pemandangannya dari jalan raya.

Usahaku mencari tahu tentang halte ini untuk pertama kalinya kulakukan dengan bertanya pada seorang bernama Soemarlan sekira dua tiga tahun lalu. Ia bukanlah penduduk Secang, tapi tempat tinggalnya di Desa Pringsurat yang sekira tiga kilometer arah utara Secang membuatnya tentu tak asing dengan halte itu. Ia mengisahkan, bahwa di masa mudanya ia kerap menaiki kereta api melalui halte ini ini jika bepergian ke Temanggung atau Magelang. Soemarlan lahir pada 1948, dan dalam taksiranku usianya kala bepergian sendiri berkereta api sebagaimana dikisahkannya itu sedikitnya telah mencapai limabelas hingga duapuluh tahun. Dan dihitung dari tahun kelahirannya, usia sejumlah itu berarti sekitar tengah tahun 1960-an hingga jelang masuk 1970. Dan kurun waktu itu, kereta api sudah bukan lagi di bawah naungan Nederlands-Indisch Spoorweg Maatschappij, perusahaan yang membuka jalur itu pada 1898, melainkan sudah Djawatan Kereta Api (D.K.A) atau Perusahaan Negara Kereta Api (P.N.K.A) di bawah naungan pemerintah republik. Sampai tahun-tahun itulah kereta api arah bergerigi arah Yogyakarta maupun Semarang masih melewati halte itu, dan membawa kehidupan tersendiri di sekitarnya. Kesemuanya itu kini tiada lagi. Halte Secang itu kini sunyi, dan kesunyian itu bahkan sudah jauh terjadi berpuluh tahun silam sebelum kisah tentangnya itu kutuliskan ini hari di Negeri Belanda. Jalur kereta api yang melewati Halte Secang telah resmi ditutup pada 1976. Adapun sebab penutupannya kukira mudah diduga; moda angkutan lain telah mengalahkannya dan jalur itu dirasa tiada lagi memberi keuntungan pada perusahaan kereta api.

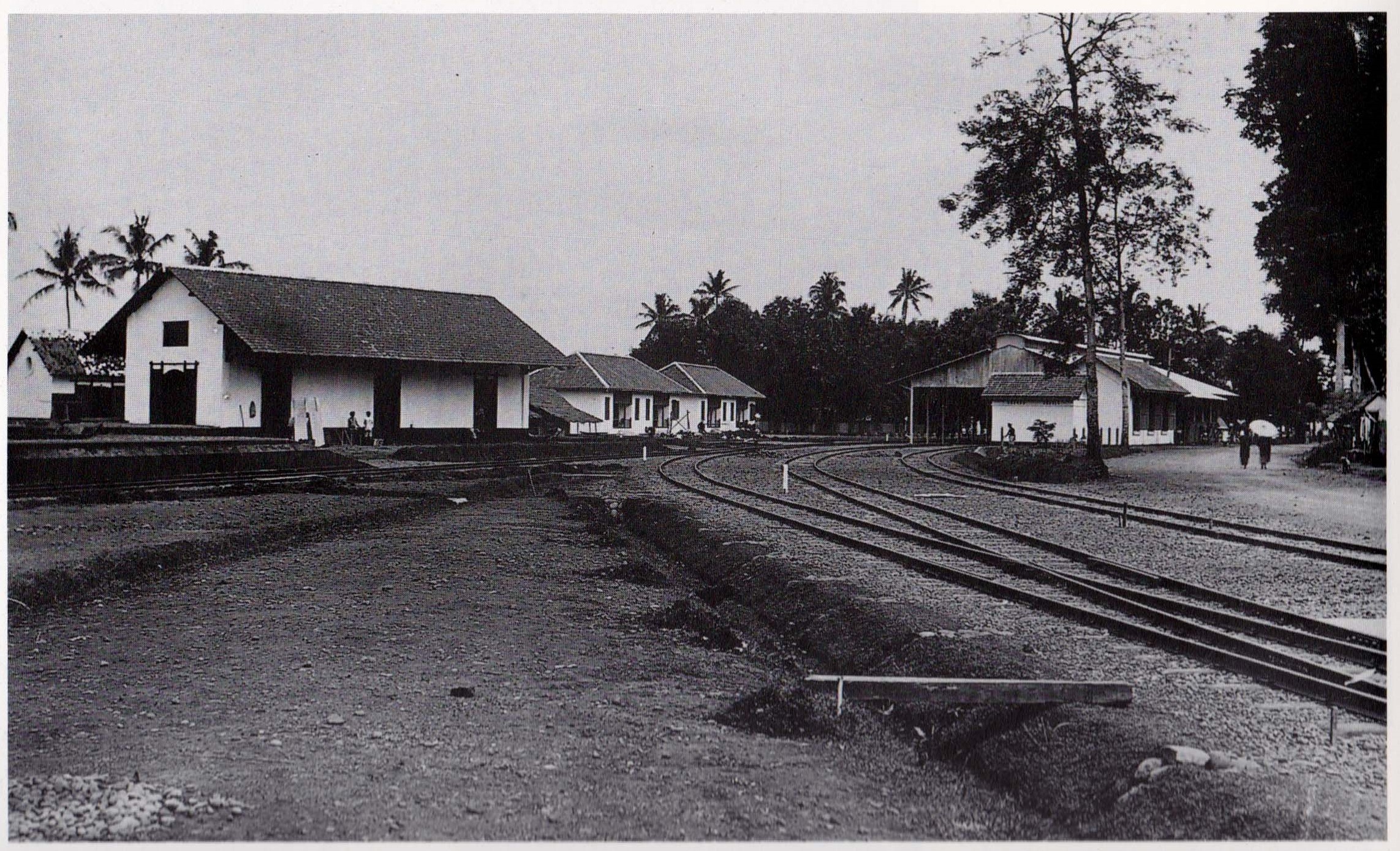

Walau tak lagi beroperasi sejak nyaris empatpuluh tahun lalu, setidaknya beberapa bulan sebelum tulisan ini dibuat, halte itu masih kokoh berdiri. Dari pinggir jalan Semarang-Jogja ia memang tak akan mudah terlihat karena adanya bangunan kantor milik tentara, sebuah bengkel, dan gudang Pupuk Sriwijaya yang menghalangi pandangan orang akannya. Memasukinya, orang masih dapat melihat sisa-sisa rel lintasannya yang menonjol dan tenggelam di pelataran. Tembok Halte yang dilabur warna putih begitu tebal sebagaimana umumnya bangunan yang dibikin ketika Indonesia masih bernama Nederlandsch-Indie, alias Hindia Belanda. Ada barangkali dalam perhitunganku setengah meter ketebalannya. Ketika mengunjunginya sekira tiga tahun lalu di 2012, beberapa jendela kayunya telah diganti dan seolah dipaku permanen. Gentengnya yang coklat gelap berlumut kurasai sebagai genteng asli dari pembakaran tanah liat, bentuk genteng yang tak lagi dibikin di masa sekarang ini. Pintu-pintunya yang tinggi sudah tak lagi baik celah-celah lubang anginnya. Pintu-pintu itu, dan juga kayu-kayu penyangga genteng, terbuat dari kayu jati, sehingga mampu bertahan lama, walau di sana sini sudah terlihat mengeropos. Lantainya adalah tegel polos warna kuning, dan bangku jati yang amat kuat begitu kokoh terpasang di tembok setasiun. Organisasi Legiun Veteran menggunakannya untuk kantor. Yang terakhir ini kusimpulkan dari papan nama yang menggantung di muka halte, walau aku sendiri tak pernah melihat kegiatan perkumpulan itu tiap kali menyempatkan melewatinya. Dan seberapa banyak mereka yang berperang di paruh kedua 1940-an tersisa di tahun-tahun belasan pertama abad 21 ini ?

Sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang kereta api, dengan sendirinya aku membayangkan halte ini pastilah pada waktunya dahulu menjadi tempat bertemunya orang-orang, baik sengaja maupun tak sengaja. Sengaja karena berjanji untuk menjemput atau menghantarkan pergi, maupun tak sengaja karena bersama-sama hendak berangkat ke satu arah tujuan atau mengakhiri perjalanan di tempat yang sama. Bisa jadi pula dari darinya kemudian ada timbul berbagai kisah asmara yang pernah terjadi di sana yang bisa jadi berakhir senang maupun sedih. Asap pembakaran kayu kereta api uap yang melewatinya pastilah membaui mereka yang didekatnya dan sedikit-sedikit memasuki ruang tunggu halte sementara suara peluit kereta yang nyaring akan terdengar beberapa kali dalam seharinya. Penjual makanan akan mendatangi halte, juga pedagang mainan anak-anak, hasil bumi ataupun apa saja barang yang bisa dijual dengan harapan terbeli oleh mereka yang hendak pergi maupun baru datang. Di dalamnya pula pernah para penumpang duduk dengan gelisah menunggu kereta yang pastilah, karena berbagai alasan, ada kalanya terlambat pula datangnya. Pula percakapan-percakapan dalam Jawa maupun Belanda pernah menggema di dalamnya, ruang yang tak luas itu, diselingi dengan tawa dan pula tangis bayi maupun kanak-kanak yang turut serta. Dan dalam seharinya, bangku ruang tunggu itu akan hangatlah dengan pantat para penumpang maupun pengantar. Kini, mereka yang pernah berjumpaan di halte itu maupun mereka yang bekerja di perkeretaapian dan ditempatkan di Halte Secang itu, kuyakini telah banyak yang usai perjalanan hidupnya di dunia ini, sebagaimana Soemarlan, yang tak lain adalah ayah mertuaku sendiri itu, telah berpulang beberapa bulan lalu.

Mencari tahu lebih banyak mengenai halte ini, aku menghubungi Rob Dickinson seorang pengamat kereta api dari Inggris yang pula mengelola situs internationalsteam.co.uk. Rob adalah nama besar dalam hal ikhwal perkeretaapian, terutama karena ketekunannya mengarsip berbagai hal menyangkut kereta api uap yang ada di seluruh penjuru dunia. Tak sia-sia aku meminta pendapatnya, karena Rob mengirimkan padaku sebuah foto hitam putih halte ini. Dalam foto itu terlihat sebuah rangkaian kereta dengan satu gerbong barang persis di belakang lokomotif dan dua gerbong penumpang di belakangnya yang terbikin dari kayu tengah berhenti. Pada lokomotif kereta api terlihat kode B 2504, yang kemudian aku tahu merupakan lokomotif uap berpenggerak dua roda. Sekaligus dari foto itu aku menjadi mengerti: platform alias peron Halte Secang ternyatalah dahulunya beratap kayu (houten kap), melindungi para penumpang dari panas dan hujan. Rob mengatakan, bahwa ia tidak tahu sumber foto itu, hanya saja dikatakannya bahwa di balik foto yang didapatnya dari sebuah sumber itu ada tertulis ‘Secang’.

Dalam gambar yang lain yang dikirim Rob kuketahui bahwa atap peron Halte Secang ini ternyata kemudian telah dipindahkan ke Stasiun Tanah Abang, di Jakarta. Gambar yang menerangkan secara singkat atap halte Secang itu sendiri dipindai dari buku Spoorwegstation op Java yang karya Michiel van Ballegoijen yang terbit pada tahun 1993. Dalam foto itu, Halte Secang tampak anggun, tanpa bangunan apapun di sekitarnya, tanpa rumah-rumah penduduk maupun gudang pupuk dan kantor militer sebagaimana sekarang yang menghalanginya dari pandangan mata. Sebuah delman nampak berada di pelataran, menanti tugas mengantar penumpang. Kereta api yang tengah memasuki halte tampak mengepulkan asap pekat ke udara, dengan kayu-kayu yang berjejalan di lokomotif bagian belakang. Sudah tentu itu adalah kereta api uap, dengan bahan bakar kayu. Kereta seperti itu adalah kereta api dalam makna sebenarnya. Mesinnya digerakkan oleh uap yang tercipta dari dari api pembakaran bongkah-bongkah kayu di ruang pembakaran pada lokomotif. Gambar lain adalah keadaan halte pada 1991, yang aku rasa diambil manakala Michiel mengunjungi halte ini untuk risetnya. Halte masih nampak utuh, namun sudah tak lagi beratap.

Aku bukan penduduk Secang, dan pula tak pernah mengalami bepergian berkereta api melewati halte ini. Umurku baru satu tahun ketika halte ini ditutup pada 1976, dan halte Secang baru aku kenal sekira sepuluh tahun terakhir, dengan keberadaannya yang seperti aku gambarkan di atas. Dengan begitu, terbitlah rasa raguku pada awalnya tentang kebenaran bahwa foto yang diberikan oleh Rob memang benar Halte Secang. Namun, Rob yang mengaku pernah mengunjungi halte ini terkait kegiatannya mengorganisir kunjungan para penggemar kereta api ke berbagai stasiun di Jawa sejak tahun 1991 hingga 2000 itu mengatakan bahwa ia tak ragu kalau gambar yang dikirimkannya padaku adalah halte Secang. “Tak ada halte yang sebesar itu di sebelah selatan Bedono”, tulisnya padaku. Bedono yang dimaksud olehnya adalah nama daerah di sebelah utara Secang dimana halte pertama akan dijumpai jika menempuh perjalanan ke arah Ambarawa dari halte Secang. Apa yang dikatakan Rob di atas selaras dengan berita yang kubaca dari Bataviaasch Nieuwsblaad tertangal 17 Agustus 1903 mengenai Halte Secang yang dituliskan sebagai grooter dan dat te Magelang, lebih besar dari Stasiun Magelang.

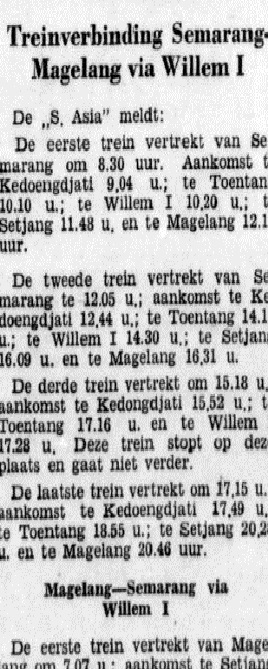

Penelusuran lebih dalam menghantarkanku pada berita mengenai halte ini di beberapa arsip suratkabar masa kolonial. Koran Bataviaasch Nieuwsblad tertanggal 30 September 1904 memberitakan tentang jurnalis yang turut mencoba jalur baru kereta bergerigi (tandradspoor) menghubungkan Stasiun Ambarawa dan Halte Secang yang kala itu sudah dioperasikan untuk angkutan trem dengan rute Secang-Magelang-Yogyakarta. Stasiun Ambarawa sendiri kala itu dinamai Wilem I, mengambil nama raja Belanda pertama Willem Frederik van Oranje-Nassau. Disebutkan dalam berita yang diberi judul De Eerste Tandrad Spoor Op Java atau Jalur Bergerigi Pertama di Jawa itu bahwa sang jurnalis mencoba duduk di lokomotif yang dituliskan sebagai kleine maar krachtige (kecil tapi perkasa) buatan pabrik milik Emil Kessler dari Esslingen, Jerman. Lokomotif itu dikatakan memiliki empat silinder dan mampu berjalan dengan kecepatan hingga 40 kilometer perjam. Sementara itu, dari koran Soerabaijasch Handelsblaad tertanggal 4 Juni 1942 diketahui ada empat pemberangkatan yang melayani trayek Semarang-Magelang pergi pulang melalui halte ini. Pemberangkatan pertama dari Stasiun Semarang menuju Magelang adalah pukul 08:30 sedangkan pemberangkatan terpagi dari Magelang menuju Semarang adalah pukul 07:07. Kereta api pemberangkatan Magelang-Semarang pertama akan tiba di Halte Secang pukul 07:25 atau sekira 20 menit perjalanan. Kuhitung-hitung dan kubandingkan dengan saat ini, waktu tempuh itu tak berselisih banyak jika orang naik sepeda motor dengan kecepatan sedang. Pukul 08:48 kereta dijadwalkan sampai di Stasiun Ambarawa.  Setelah melanjutkan perjalanan melalui Halte Tuntang di Salatiga dan Halte Kedungjati, kereta api itu akan sampai di Semarang pukul 10:46, yang berarti sekira nyaris empat jam dari pemberangkatannya di Magelang. Tentu waktu tempuh yang tak mengecewakan untuk masa itu, mengingat alam yang berbukit-bukit terutama dari Secang menuju ke Ambarawa. Demikianlah, dari trayek Magelang-Semarang saja setidaknya delapan kali dalam seharinya Halte Secang disinggahi kereta api. Pula dari sini orang bisa melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Parakan dan Temanggung. Pernah aku menyaksikan penuturan penyanyi Titiek Puspa di televisi yang mengatakan betapa ia selalu berkereta api dari Halte Kranggan yang masuk wilayah Temanggung menuju Magelang. Ia pastilah salah satu dari sekian banyak manusia yang pernah merasakan singgah di halte ini.

Setelah melanjutkan perjalanan melalui Halte Tuntang di Salatiga dan Halte Kedungjati, kereta api itu akan sampai di Semarang pukul 10:46, yang berarti sekira nyaris empat jam dari pemberangkatannya di Magelang. Tentu waktu tempuh yang tak mengecewakan untuk masa itu, mengingat alam yang berbukit-bukit terutama dari Secang menuju ke Ambarawa. Demikianlah, dari trayek Magelang-Semarang saja setidaknya delapan kali dalam seharinya Halte Secang disinggahi kereta api. Pula dari sini orang bisa melanjutkan perjalanan ke arah timur menuju Parakan dan Temanggung. Pernah aku menyaksikan penuturan penyanyi Titiek Puspa di televisi yang mengatakan betapa ia selalu berkereta api dari Halte Kranggan yang masuk wilayah Temanggung menuju Magelang. Ia pastilah salah satu dari sekian banyak manusia yang pernah merasakan singgah di halte ini.

Dan sebagaimana di hari ini, perjumpaan yang terjadi di tempat umum maupun kendaraan umum seperti kereta api bisa berarti pula berjumpa dengan nasib sial. Koran Het Nieuws van de dag voor Nederlandsch-Indie bertanggal 30 Agustus 1915 melaporkan kehilangan uang sebanyak 1500 gulden yang terjadi sekira sepuluh hari sebelum penerbitan koran itu. Jimmy, kawan Belandaku dari Den Haag mengatakan bahwa 1500 gulden untuk ukuran kala itu sudah sangat besar, bisa jadi setara 15000 Euro untuk masa kini. Dan kalaulah benar 1500 gulden setara 15000 Euro ukuran sekarang ini, maka jumlah itu kuhitung-hitung cukup untuk memenuhi biaya hidup termasuk sewa kamarku di Belanda ini sekira dua tahun lamanya. Kembali kepada laporan koran itu, disebutkan di sana adanya seorang Tionghwa bernama Liem Ing Hien diutus oleh Lie Tjien Bian ke Parakan untuk membeli beras. Menjelang Halte Secang, Ing Hien menyadari tasnya yang berisi uang telah hilang. Bertanyalah ia pada empat penumpang lainnya yang disebut oleh koran sebagai “een viertal Europanen” alias empat orang Eropa. Eropa sendiri menunjukkan satu golongan penduduk Hindia Belanda kala itu yang terdiri dari semua orang Belanda dan non-Belanda yang berasal dari Eropa serta anak sah dari golongan Eropa yang diakui Undang-undang. Empat orang Eropa itu menjawab dengan kasar dan memintanya agar Ing Hien tutup mulut. Koran tersebut tidak menjelaskan mengapa Ing Hien bertanya pada mereka, akan tetapi aku simpulkan bisa jadi ia mencurigai mereka sebagai orang yang mengambil uangnya, dan empat orang yang dalam perkiraanku adalah Belanda tersebut merasa tak nyaman dengan tuduhan tersebut. Apakah keempat orang itu marah karena dituduh melakukan hal yang memang tak mereka lakukan atau itu dilakukan untuk menutupi perbuatan jahatnya tak jelas benar. Yang pasti, kempat orang itu kemudian turun di Halte Secang, dan diikuti oleh Ing Hien yang bersikeras menginginkan uangnya kembali. Ing Hien membuntuti mereka hingga masuk ke dalam mobil dan terus menanyakan uangnya, namun ia akhirnya keluar setelah mendapat ancaman berupa todongan pistol. Koran Het Nieuws van de Dag voor Nederlandsch-Indie mengakhiri pemberitaan dengan menyimpulkan bahwa ceritera Ing Hien sang Tionghwa sebagai ceritera yang mengada-ada, dan mengakhiri berita dengan ditahannya Ing Hien oleh polisi.

Membacai berita di atas pada awalnya agak aneh bagiku. Bagaimana bisa Ing Hien yang kehilangan uangnya kemudian justeru ditahan oleh Polisi? Ia mungkin tak tepat menuduh orang, dan barangkali cara ia bertanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi empat orang Belanda yang dicurigainya itu. Akan tetapi ia tengah kehilangan uang, dan itu persoalan utamanya. Mengapa pula polisi mesti menahannya? Namun aku teringat pulalah, bahwa di masa itu menurut Pasal 163 Indische Statsregeling, golongan Tionghwa adalah golongan yang sebagaimana kaum Pribumi dan tak sekali-kali berkesamaan dengan mereka yang masuk golongan Eropa. Mereka, empat orang yang dikejar Ing Hien adalah orang Eropa, Belanda, yang dengan demikian polisi bisa jadi lebih berpihak pada mereka. Pemberitaan koran yang menyebut pengakuan Ing Hien sebagai fantastische verhaal itupun terkesan sinis dan berpihak pada empat orang Eropa, dan bukannya membela Ing Hien. Dalam struktur sosial negeri jajahan yang diskriminatif, apa yang dilakukan Ing Hien diindera sebagai cabaran terhadap mereka yang kedudukannya lebih tinggi di hadapan hukum.

Kehilangan uang seperti di atas bukan satu-satunya kejadian berkaitan dengan Halte Secang yang pernah tercatat oleh media. Lima tahun sebelumnya, koran Bataviasche Nieuwsblaad tertanggal 12 Mei 1905 mengabarkan tewasnya seorang penjual roti akibat dianiaya kepala halte pada dua hari sebelumnya, yakni 10 Mei. Dalam berita yang diberi judul Mishandeling (penganiayaan) itu disebutkan bahwa sang koekjesverkooper itu dipukul ketika melangkah keluar dari pemberhentian setasiun. Pelakunya adalah stationschef, alias kepala stasiun, tanpa disebutkan siapa namanya dan apa sebab ia melakukan penganiayaan itu. Een half uur later is de man overleden, demikian koran itu dalam Bahasa Belanda, menerangkan bahwa si tukang roti itu pada akhirnya meninggal satu setengah jam kemudian. Jenazahnya dibawa ke Magelang untuk dilakukan otopsi.

Kehilangan uang seperti di atas bukan satu-satunya kejadian berkaitan dengan Halte Secang yang pernah tercatat oleh media. Lima tahun sebelumnya, koran Bataviasche Nieuwsblaad tertanggal 12 Mei 1905 mengabarkan tewasnya seorang penjual roti akibat dianiaya kepala halte pada dua hari sebelumnya, yakni 10 Mei. Dalam berita yang diberi judul Mishandeling (penganiayaan) itu disebutkan bahwa sang koekjesverkooper itu dipukul ketika melangkah keluar dari pemberhentian setasiun. Pelakunya adalah stationschef, alias kepala stasiun, tanpa disebutkan siapa namanya dan apa sebab ia melakukan penganiayaan itu. Een half uur later is de man overleden, demikian koran itu dalam Bahasa Belanda, menerangkan bahwa si tukang roti itu pada akhirnya meninggal satu setengah jam kemudian. Jenazahnya dibawa ke Magelang untuk dilakukan otopsi.

Siapakah tukang roti malang yang tewas setelah ditendang dan diinjak (schoopen en stampen) oleh kepala setasiun yang kejam itu? Tak ada nama tertulis. Berapakah usianya? Seberapa parah luka yang dideritanya sehingga ia harus menemui kematiannya? pun tiada keterangan. Akan tetapi, hal ini menerbitkan kesedihan dan simpati di hatiku padanya, seratus tahun lebih sekian bulan setelah kematiannya itu. Koran itu menyebut si tukang roti sebagai de inlander, alias pribumi yang oleh karenanya dugaanku, secara tak langsung adalah kebalikan dari sang stationschef yang pastilah orang Belanda. Tak dijelaskan alasan pemukulan dan apa kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga mendapat perlakuan seperti itu. Bisa jadi, jurnalis yang melaporkan telah menuliskan utuh hal ikhwal kematiannya, namun karena keterbatasan ruang berita, kematian itu diberitakan sesingkat mungkin. Lagipun di awal abad 20 ketika peristiwa itu terjadi bumiputera adalah kawula, warga negara kelas dua manakala disandingkan dengan mereka yang tergolong Eropa. Sebagaimana kehilangan uang yang dialami Liem Ing Hien yang berakhir di kamar tahanan, perlakuan terhadap si penjual roti seperti itu sangat boleh jadi dianggap hal yang biasa dalam perhubungan masyarakat negeri jajahan. Walau koran itu mengatakan bahwa de dader meldde zich bij de politie, tak ada keterangan apakah ia, sang kepala halte golongan Eropa yang kemudian melaporkan dirinya pada polisi itu, mengalami penahanan.

Tukang roti malang yang mati lebih dari seabad silam itu, entah di mana kuburnya. Mungkin di desa tak jauh dari Halte Secang tempat dahulunya ia tinggal, atau mungkin di tempat lain. Ia, tukang roti itu, terlahir sebagai manusia jajahan bangsa Eropa, dan mati dengan cara yang memilukan di tangan seorang Eropa di bumi dimana ia dilahirkan, dimana ia pernah ditimang ibu bapaknya penuh kasih sayang. Tak ada yang mengenangnya, tak juga Johannes Benedictus van Heutz, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kala itu berkuasa apalagi Ratu Wilhelmina di paleis-nya di Negeri Belanda. Ia bukanlah siapa-siapa. Kematiannya barangkali justeru menjadi pintu rejeki orang lain karena satu kesempatan penghidupan menjadi terbuka: berjualan roti di tempat yang sama menggantikan dirinya. Kematiannya adalah kematian yang sepi, sebagaimana kematian berjuta orang lain yang tak penting seperti dirinya dalam sejarah umat manusia. Kematiannya adalah kematian yang tergantikan, sebagaimana Terminal Bus Secang dengan aneka macam bus besar kecil jurusan Semarang-Yogyakarta maupun Magelang-Wonosobo yang datang dan pergi menggantikan keramaian dan kehangatan yang pernah ada di Halte Secang. Ada memang kabar kubacai dari sana sini bahwa PT K.A.I akan membuka kembali jalur Semarang-Yogyakarta, yang berarti akan mengembalikan kehidupan halte ini. Akan tetapi hingga tulisan ini kubuat, apa yang kudengar dan kubaca itu tak lebih dari sekedar kabar belaka.

Nijmegen, 3-5 Desember 2015

Leave a comment